本年度团队新增省部级及以上科研项目5项(国家自然科学面上项目1项,省部级项目4项),在研项目40多项;团队成员在SCI期刊发表一区论文21篇;新增授权专利1项。团队在miRNA调控蚜虫-共生菌营养稳态的分子机制和橘小实蝇交配和觅食行为调控机制等领域取得重要进展。

共生菌为昆虫提供必需的营养物质以促进宿主的生长发育和繁殖,然而这些营养物质如何从共生菌转运到宿主体内及其分子调控机制尚不清楚。团队通过公开的蚜虫基因组和miRNAs数据库鉴定发现miR-3024是蚜虫特有的miRNA。随后,以代表性农业蚜虫桃蚜Myzus persicae和豌豆蚜Acyrthosiphon pisum为研究对象,通过靶基因软件预测、转录组数据联合分析、活体miRNA类似物/抑制剂、双荧光素酶报告系统和RNA结合蛋白免疫沉淀实验明确了miR-3024对ABC转运蛋白MRP4的靶向调控关系,原位杂交结果发现miR-3024和MRP4在菌胞共定位,推测二者与共生菌-宿主互作有关。MRP4蛋白隶属于ABC转运蛋白C家族,起转运底物的功能,其很有可能与共生菌-蚜虫营养物质转运密切相关。为进一步明确MRP4的底物转运机制,通过饲喂miR-3024类似物对蚜虫进行氨基酸及其衍生物和维生素的靶向代谢组测序,结果表明仅维生素B6(VB6)的丰度显著下调,进一步通过VB6诱导、分子对接、电压钳、微量热泳动实验分析发现MRP4能够与VB6结合转运。为进一步明确蚜虫体内VB6的来源、鉴定与VB6生物合成相关的共生菌,团队系统分析了VB6生物合成通路6个关键基因在宿主蚜虫与共生菌基因组的存在与缺失情况,结果表明蚜虫和初级共生菌Buchnera均缺失部分关键基因,而次级共生菌Serratia、Regiella和Hamiltonella则具有VB6生物合成能力,进一步通过对本研究所用的蚜虫品系进行共生菌群落分析、关键基因的克隆、大肠杆菌突变体与功能回补实验以及原位杂交发现共生菌Serratia为蚜虫提供VB6。VB6作为多种生物化学反应的辅酶,对昆虫的生长发育和生存起至关重要的作用。团队分析发现miR-3024类似物处理导致多种蚜虫的死亡率显著增加,随后通过对有益昆虫(龟纹瓢虫和熊蜂)的安全性、构建转基因烟草、病毒诱导的MRP4沉默等实验系统评估了miR-3024作为靶标的控蚜潜力。此外,研究发现miR-3024和共生菌Serratia在逆境胁迫下均呈现下调表达,共同调控蚜虫VB6稳态。综合以上研究结果,团队提出了蚜虫-共生菌互作中“miR-3024-MRP4-VB6”通路的分子调控模型:在正常状态下,共生菌合成VB6,通过MRP4跨膜通道转运到蚜虫体内,确保蚜虫正常存活;而当miR-3024表达量升高时,MRP4的表达受到抑制,减少VB6的转运,进而影响蚜虫的适应性和生存情况;当蚜虫面临逆境胁迫时,体内微生物滴度降低,导致合成的VB6含量下降,而蚜虫主动降低miR-3024的表达量,增加MRP4的表达以促使更多的VB6转运,最终保障蚜虫体内VB6的稳态。研究结果不仅有助于丰富昆虫miRNAs的生理功能,还有利于寻获特异的关键miRNA控蚜靶标,为蚜虫类害虫的防控提供新视角。研究成果以“microRNA maintains nutrient homeostasis in the symbiont-host interaction”为题在PNAS上发表。尚峰副教授为论文第一作者,王进军教授为通讯作者。

图1 “miR-3024-MRP4-VB6”通路的分子调控模型

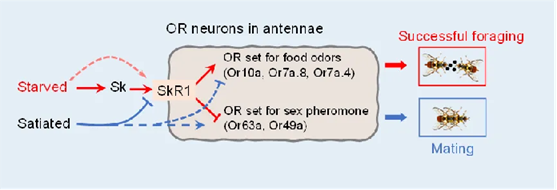

橘小实蝇是一种严重威胁果蔬产业的入侵害虫,其生态适应性和行为可塑性极强。昆虫的觅食和交配行为对其资源分配、种群繁衍至关重要。阐明觅食和交配行为转换的调控机制对研发新型害虫行为控制策略具有重要意义。该团队前期研究发现,饥饿能够促进橘小实蝇从交配行为向觅食行为转换。并且随饥饿时间增加,橘小实蝇觅食成功率显著增加,但求偶和交配率均显著降低。EAG测定结果表明,觅食和交配之间的行为转换与橘小实蝇触角嗅觉敏感性的变化有关。饥饿试虫对食物气味更加敏感,同时抑制了对异性信息素的反应。为了明确觅食和交配行为转换的调控因子,该研究团队比较了饱腹和饥饿橘小实蝇触角中神经肽信号的表达谱,发现Sulfakinin神经肽信号系统在饥饿试虫触角中显著上调。采用CRISPR技术敲除神经肽Sulfakinin和受体SkR1后,饥饿处理发现突变体既不能增强觅食行为,也无法抑制交配行为。这表明Sk-SkR1信号系统促进觅食的同时抑制交配。经突变体与野生型试虫触角的比较转录组分析,发现3个气味受体(OR)基因表达量上调、2个OR基因下调。利用基于哺乳动物细胞钙离子成像技术对差异表达OR基因进行功能表征,结果表明OR7a-4、OR7a-8和OR10a与寄主挥发物感受有关,OR49a和OR63a与性信息素感受有关。进一步利用免疫组化技术分析表明,SKR1广泛分布于触角感器下的神经元中,并与嗅觉神经元高度重叠。据此,我们推断Sk-SkR1信号系统直接抑制了触角嗅觉神经元中负责性信息素受体基因的表达,同时增强了食物挥发物受体基因的表达。至此,研究小组提出一个由神经肽Sulfakinin及其受体在外周嗅觉系统调控昆虫觅食和交配行为转换的新机制。相关研究以“The Neuropeptide Sulfakinin, a peripheral regulator of insect behavioral switch between mating and foraging”为题发表于生物学领域知名期刊eLife。栗洪飞博士为论文的第一作者,Yoonseong Park教授、王进军教授和蒋红波教授为共同通讯作者。

图2 SK-SKR1在触角嗅觉神经元中重塑橘小实蝇嗅觉的机制图