2024年植物营养与调控团队在西南大学农业科学研究院和资源环境学院的支持下,在科学研究、团队建设、人才培养和学术交流等方面的工作取得了突出的成绩。本年度团队新增科研项目12项。其中有2项国家重点研发计划项目(2188万),农业部科技项目南方经济作物肥水高效与作物高产技术模式与应用1项(281万),国家自然科学基金1项,企业合作横向项目3项,其中与重庆市梁平区农业农村委员会合作共同发展绿色农业,累计申请科研项目经费450万元。本年度共发表A1及以上学术文章9篇,累计影响因子达到109.7,其中,团队在Nature子刊《Nature Food》、《Nature Plants》、《Nature Communications》上发表高水平各论文一篇,标注西南大学农业科学研究院的有6篇。本团队以“西南区域农业绿色发展模式、落地与成效”为研究主题,主要围绕“土壤健康”、“绿色作物”、“循环农业”和“智慧生态”四大交叉创新方向开展重大研究工作。

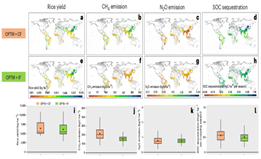

团队成员刘彬博士后为第一作者,陈新平教授、李兆磊教授为通讯作者在Nature子刊(Nature Food)发表了题为“Co-benefits for net carbon emissions and rice yields through improved management of organic nitrogen and water”的高水平文章。该研究采用机器学习手段和建立全球数据集,将农田研究结果扩展到全球稻田,考虑总氮投入、有机氮源类型、有机氮比例建立最佳有机氮管理方法并与间歇淹水的水分优化管理相结合,可使全球水稻产量增长9%、净碳排放降低21%。该成果为循环利用有机氮源、协同实现更高生产力和碳中和的可持续水稻-畜牧业生产系统提供了全球解决方案(图1)。

图1. OPTM+水分管理下水稻产量、CH4、N2O排放及碳固存预测

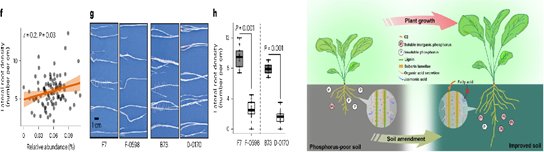

团队成员何晓明博士后为第一作者,陈新平教授、于鹏教授为通讯作者在Nature子刊(Nature Plants)发表了题为“Heritable microbiome variation is correlated with source environment in locally adapted maize varieties”的高水平文章。该研究对来自不同生境、不同胁迫条件下生长的本地适应玉米的根和根际微生物样本进行了调查。研究发现本地适应的玉米品种对其根和根际微生物群施加遗传控制模式,这与它们对普遍胁迫的耐受性一致。推进了对植物性状-微生物组相互作用的理解(图2)。团队成员刘灿博士后为第一作者,李楠楠教授、陈新平教授为通讯作者在Nature子刊(Nature Communications)发表了题为“Multiomics dissection of Brassica napus L. lateral roots and endophytes interactions under phosphorus starvation”的高水平文章。研究发现低磷条件下溶磷黄杆菌C2通过调节脂肪酸和脂质代谢途径提升了植株的磷吸收效率。并抑制根中茉莉酸生物合成,改善C2的根系定殖并激活磷吸收途径。研究为提高农业中磷的利用效率和减少作物对磷肥的依赖提供了潜在策略(图3)。

2. 源生境促进微生物组驱动的根系表型与氮可用性的关联 图3. Flavobacterium C2 介导的植物生长和土壤改良模型

王兴邦博士通过在华北平原开展的为期15年的“冬小麦-夏玉米”轮作的长期定位试验,发现对于土壤碳库而言,长期优化氮管理通过增加表土有机碳库,维持全土层无机碳库,实现全土层的土壤碳库的增加(图4)。结果有望提供长期优化氮管理以提高农业系统土壤碳储量的见解,这将对集约化的粮食生产可持续性,提升农业系统土壤碳库存以应对全球变暖有着重要意义。

李顺晋博士综合三年的长期定位试验数据,明确了平衡磷肥施用策略对谷物产量及土壤磷盈余的影响(图5)。研究发现过量磷肥导致土壤磷下移,增加流失风险,高磷处理显著增加了深层到表层土壤的总磷含量,平衡磷肥策略下,土壤Olsen-P浓度虽微增但仍低于土壤磷流失阈值。因此,平衡磷肥施用可在减少底土磷储量同时兼顾作物产量。该项成果已经发表在一区杂志Field Crops Research(IF =5.6)上。

图4. 氮素管理下土壤碳储量及其组分变化示意图 图5. 磷收支、土壤磷库、速效磷与作物产量之间的关系

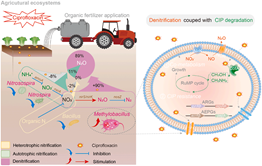

方林发博士阐明了环丙沙星(CIP)如何影响N2O的产生及相关途径、细菌群落演替,以及CIP调控N2O产生的潜在分子机制(图6)。结果表明CIP残留使土壤N2O产生途径从硝化作用转变为反硝化作用,反硝化菌对CIP胁迫的敏感性低于硝化菌,其中Methylobacillus菌属在CIP暴露下丰度增加,M. flagellatus KT菌株尤为关键,它具有抗生素抗性、缺乏nosZ基因,能在降解抗生素同时产生N2O。通过实验揭示 CIP 暴露对土壤细菌群落结构和组装产生影响,改变了群落组成,降低了丰富度、多样性和共现网络复杂性,使群落组装机制向确定性转变,增强了对部分细菌的同质选择。该成果发表在杂志Journal Of Hazazrdous Materials(IF=12.2)上。

图6 农业生态系统中抗生素(以环丙沙星CIP为例)对土壤微生物和氮循环的影响

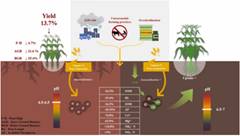

杜龙旭、张芷雨硕士通过全球荟萃分析评估了土壤酸化如何影响作物产量、根长、作物养分吸收及土壤养分有效性(图7)。结果表明土壤酸化导致平均产量降低,且作物产量减少主要由年平均降雨量、土壤全氮含量决定。回归分析表明玉米、小麦和蔬菜在不同的 pH 值时候表现出最佳产量效应。研究建议土壤 pH 值应保持在特定作物的最佳酸度水平附近,以提高农作物产量并确保全球粮食安全。该成果发表在杂志Field Crops Research(IF=5.6)上。

图7. 土壤酸化减产模式图